一、专业定位

根据本专业以交通运输工程为主干,融合控制、机械、通信、经济、管理、计算机等学科的复合型特点,经过调研与论证,确定本专业的专业建设目标为:2023年建设成为广东省一流专业;打造一支具有国际化视野、产学研融通的高水平的双师型师资队伍,优化课程设置、革新教学内容和教学方式、丰富实践环节,培养具有国际视野、工匠精神的高水平工程师、设计师等高端应用技术型人才。与市场充分接轨,面向我国特别是粤港澳湾区当前交通运输行业人才需求,开设城市轨道交通、智能交通与智慧城市等两个专业方向,培养适应现代城市综合交通体系需要的交通运输专业人才。

二、培养目标

以交通运输工程为基础,融合机械、控制、计算机、信息等相关交叉学科的基本理论和方法,培养掌握交通运输工程及其相关交叉学科领域技术和方法,具备综合运用所学知识解决工程实际问题的能力,具备较强创新意识以及终身学习、环境适应和团队协作能力的高素质复合型人才、专门应用型人才,以满足现代城市综合交通企事业单位人才需求,契合深圳技术大学应用型工程人才的培养要求和办学理念。

本专业的培养特色主要有:

1、多学科融合、夯实理论基础,通过多学科领域知识的传授,训练学生的多角度、创新性地分析问题解决问题的能力,培养交通运输领域复合型高水平应用型人才;

2、产学研合作、贴近应用需求,专业和深圳地铁合作共建城市轨道交通学院,和深圳市城市交通规划设计研究中心、深圳交控科技有限公司等企业建立深度合作关系,共同培养交通运输专业的人才;

3、国际化交流、开阔行业视野,针对我校国际化办学的定位,以及与德国国家合作的办学特色,设置德语作为学生的必修外语课,实行进阶式和模块化教学模式。此外设置国际课程学分以及学生海外学习机会,培养学生多元化和开放性的思维。

三、培养规格

教育层次、学制和修业年限:

本专业的教育层次为本科。学制4年。

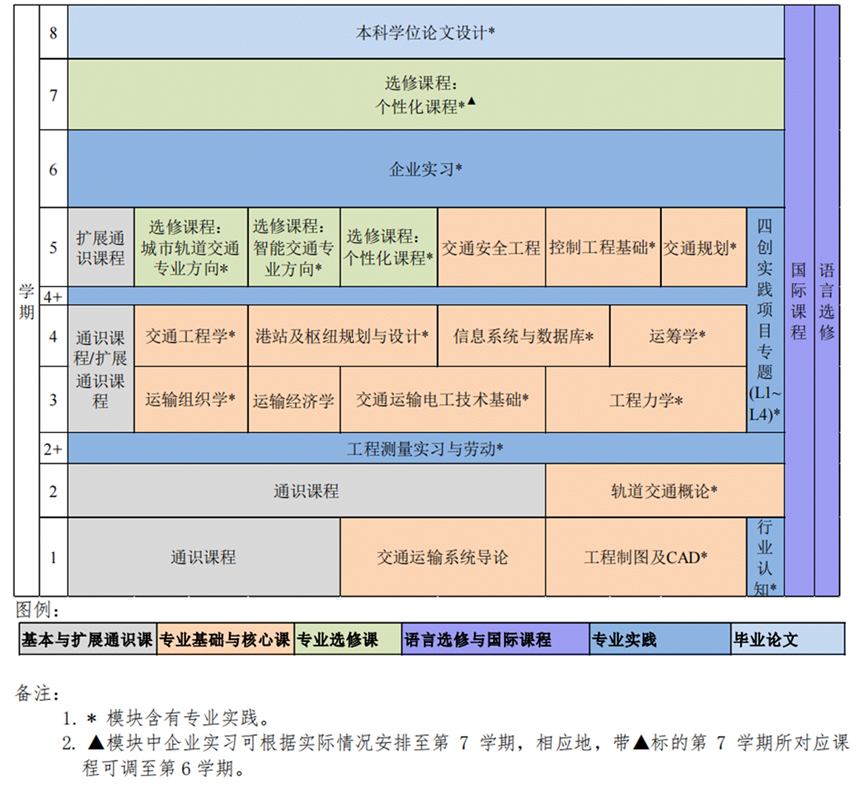

构建课程体系:

本专业建立了专业人才培养方案动态调整机制,在学校教务处的指导下定期对专业人才培养方案进行论证与修订。在方案制(修)订过程中,首先对国内外知名交通运输企业的人才需求、产业发展状况进行充分调研,掌握社会区域经济发展对交通运输专业的人才需求及学生目标就业岗位情况;然后在行业企业专家的帮助下对目标岗位的职业能力进行全方位的分析:最后,在研究考察了国内外著名应用型及研究型大学交通运输专业课程框架的基础上,结合我校实际,构建出具有开放大学特色的课程体系。

本专业人才培养方案的制定符合教育部的核心课程规定,专业人才培养方案注重培养学生基本技能,如实践能力、学习能力、交流能力、创新创业能力。专业课程结构分为必修课和选修课两大部分,必修课又由公共基础课、专业基础课、专业核心课和专业实践课四大部分组成。

毕业和学位:

本专业毕业学分为196学分。学生在修业年限内修满规定学分、 通过毕业审核,准予毕业并颁发深圳技术大学本科毕业证书。

教学、学习模式:

线上线下相结合的混合式教学模式

四、课程体系

课程类别 |

最低学分要求 |

课程属性 |

课程体系 |

最低学分要求 |

备注 |

通识课程 |

80学分 |

必修 |

基本通识课 |

70 |

基本通识课 |

公选 |

扩展通识课 |

10 |

至少修满2学分艺术类课程和2学分心理健康类课程,同时至少修读3类扩展通识课程。 |

||

学科课程 |

65学分 |

必修 |

专业基础课 |

21 |

专业基础课 |

必修 |

专业核心课 |

18 |

专业核心课 |

||

选修 |

专业选修课 |

26 |

根据专业方向在城市轨道交通或智能交通方向中,至少选择1个方向的课程全部学习,且专业选修课至少修满26学分。注:经学院认定的与专业相关的国际课程,可算入专业选修课程。 |

||

实践课程 |

36学分 |

必修 |

专业实践 |

36 |

专业实践 |

本科论文 |

15学分 |

必修 |

毕业论文 |

15 |

毕业论文 |

总学分 |

196学分 |

||||

本专业实践环节包含校内四创实践项目专题和校外企业实习。

(一)校内四创实践项目专题

四创实践项目专题是以学校为主导、产学研用各主体全面参与和全过程分工协作的一体化协同育人模式,以拓展和提升学生的领域理论知识与技术、专业与职业技能、学习方法,解决实际问题的能力、工程应用能力、创新创业能力,增强学生的工匠匠心精神、科学素养及职场综合竞争力,培养真正符合学生自我发展需求、能够促进企业创新能力和竞争能力提高及优质高效发展的创新创业人才。

交通运输专业开设《四创实践项目专题(L1-L4)》课程作为实施四创人才培养模式的核心、关键环节。根据目前办学及学科的实际情况按“智能交通与智慧城市”、“轨道交通智能维保与控制”、“交通运输规划与管理”等3个方向设置《四创实践项目专题 — 智能交通与智慧城市(L1-L4)》、《四创实践项目专题 — 轨道交通智能维保与控制(L1-L4)》和《四创实践项目专题 — 交通运输规划与管理(L1-L4)》3门创新实践系列课程,分别依托“智能技术及其应用(智能交通、机器人、智能制造)创新实践工作坊”、“轨道交通智能检测与安全技术创新实践工作坊”和“交通运输规划与运营管理创新实践工作坊”开展相关课堂教学和课内外创新创业实践教学活动。每门创新实践系列课程分为L1、L2、L3和L4四个阶级,分别对应设置在第3、4、4+和第5学期。

(二)校外企业实习

交通运输专业企业实习时间一般为4至5个月,集中安排在第六或第七学期进行。学生实习期间其学生身份不变,学院按照学生的身份进行管理。专业应在实习前一个月落实实习单位,与实习所在企业签订协议,协议需提交学院备案,并及时向学生公布,组织学生选择实习单位。学生实习前,学院应当对学生实习的单位、岗位进行实地考察。学院和实习单位应当为学生提供必要的实习条件和安全健康的实习环境。

五、师资队伍

交通运输专业教师整体情况 |

||||||||||||

教师中具有博士学位者人数 |

14 |

教师中具有硕士学位者人数 |

8 |

|||||||||

专 业 技 术 职 务 |

人数合计 |

35岁 以下 |

36至 45岁 |

46至 55岁 |

56至 60岁 |

61岁 以上 |

||||||

教授(或相当专业技术职务者) |

4 |

0 |

2 |

2 |

0 |

0 |

||||||

副教授(或相当专业技术职务者) |

4 |

0 |

3 |

0 |

1 |

0 |

||||||

讲师(或相当专业技术职务者) |

6 |

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

||||||

其他 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

||||||

合计 |

14 |

6 |

5 |

2 |

1 |

0 |

||||||

专业核心课程、专业课程教师一览表 |

||||||||||||

姓 名 |

性别 |

出生 年月 |

职称 |

最高 学位 |

授学位单位名称 |

获最高学位的 专业名称 |

是否 兼职 |

|||||

罗钦 |

男 |

1982.12 |

教授 |

博士 |

同济大学 |

交通运输规划与管理 |

否 |

|||||

程涛 |

男 |

1970.12 |

教授 |

博士 |

华中科技大学 |

机械制造及自动化 |

否 |

|||||

冯平 |

男 |

1975.09 |

教授 |

博士 |

香港科技大学 |

机械工程 |

否 |

|||||

陈菁菁 |

女 |

1977.11 |

教授 |

博士 |

同济大学 |

交通运输规划与管理 |

否 |

|||||

尹晓红 |

女 |

1985.08 |

副教授 |

博士 |

合肥工业大学 |

机械电子工程 |

否 |

|||||

张雄飞 |

女 |

1984.07 |

副教授 |

博士 |

清华大学 |

土木工程 |

否 |

|||||

宫磊 |

男 |

1982.07 |

副教授 |

博士 |

名古屋大学 |

土木工程 |

否 |

|||||

张婷 |

女 |

1985.09 |

副教授 |

博士 |

香港大学 |

物流与供应链管理 |

否 |

|||||

李伟 |

男 |

1989.07 |

助理教授 |

博士 |

同济大学 |

交通规划与管理 |

否 |

|||||

雷天 |

女 |

1991.08 |

助理教授 |

博士 |

长安大学 |

道路与铁道工程 |

否 |

|||||

刘晓舟 |

男 |

1987.04 |

助理教授 |

博士 |

香港理工大学 |

道路与铁道工程 |

否 |

|||||

钱雄文 |

男 |

1987.01 |

助理教授 |

博士 |

南洋理工大学 |

系统工程与管理 |

否 |

|||||

李柏城 |

男 |

1993.12 |

助理教授 |

博士 |

香港大学 |

土木工程 |

否 |

|||||

贺钰昕 |

女 |

1992.01 |

助理教授 |

博士 |

香港城市大学 |

数据科学 |

否 |

|||||

实验课程教师情况一览表 |

||||||||||||

姓 名 |

性别 |

出生 年月 |

职称 |

最高 学位 |

授学位单位名称 |

获最高学位的专业名称 |

是否 兼职 |

|||||

唐瑞雪 |

女 |

1983.02 |

高级实验师 |

硕士 |

西南交通大学 |

控制工程与控制理论 |

否 |

|||||

王燕燕 |

女 |

1987.10 |

实验师 |

硕士 |

深圳大学 |

机械电子工程 |

否 |

|||||

林国勇 |

男 |

1983.02 |

实验师 |

硕士 |

深圳大学 |

控制工程 |

否 |

|||||

杨群 |

男 |

1990.06 |

实验师 |

硕士 |

中南大学 |

交通运输工程 |

否 |

|||||

李岱 |

男 |

1989.11 |

实验员 |

硕士 |

深圳大学 |

机械工程 |

否 |

|||||

莫义弘 |

男 |

1993.09 |

实验员 |

硕士 |

深圳大学 |

交通运输工程 |

否 |

|||||

侯宇菲 |

女 |

1993.04 |

实验员 |

硕士 |

深圳大学 |

交通运输工程 |

否 |

|||||

池成 |

男 |

1990.09 |

研究工程师 |

硕士 |

深圳大学 |

交通运输工程 |

否 |

|||||

六、教学条件

学院目前建设有广东省高校轨道交通智慧运维工程技术开发中心、广东省高校载运工具智能终端精密构件工程技术研究中心、深圳市城市轨道交通重点实验室,围绕轨道交通车辆牵引与运行控制技术、网络化轨道交通智能敏捷运维理论及若干关键技术、轨道交通驱动的综合交通运输智能化与一体化理论及若干关键技术、新能源动力驱动技术及其在新型载运工具中的应用等方向开展基础理论与硬用基础研究、关键共性与使能技术创新研发、装备研制及成果的转移转化、应用推广和产业化。

通过4年持续投入,逐步建成城市轨道交通运输组织仿真实验室、城市轨道交通车辆实验室、城市轨道交通通信信号实验室、智能交通与智慧城市实验室、交通规划与管理仿真实验室、若干“四创”创新实践工作坊等专业教学实验室,并强化与企业共建联合实验室,采用虚实结合的方式为高水平的学生实习实训实践提供良好的学科平台。专业教学实验室配备完善,设备先进,单价高于800元的教学仪器设备多达200余项,校内外实习基地完善、稳定,设施满足因材施教的实践教学要求。

本专业目前与校外企业共建7个实习实践教学基地,如比亚迪汽车工业有限公司、深圳市城市规划设计研究院有限公司、深圳市地铁集团有限公司等,学生可结合自身兴趣等实际情况自主选择实训基地、确定实习实践内容、实训项目内容和完成目标,鼓励结合自身工作实际确定实训项目和解决方案。