一、专业定位

本专业面向汽车行业的发展需求,坚持本学科的主体特色和不断发展的优势方向,适度的学科面规模和合理聚集度。培养在汽车行业相关领域具有社会责任感和工程职业道德,具备扎实的数学、力学等自然科学知识和良好的人文社会科学素养,具有较强的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的工程实践能力和创新意识,系统地掌握车辆工程领域所必须的基础理论和专业知识,掌握汽车总体、主要零部件、电子控制及信息、电动汽车、智能汽车等现代汽车技术,能够在汽车行业从事产品开发与设计、生产制造、试验、产业服务和科学研究的工程专业技术人才。力争在2027年建成深圳技术大学一流专业、2030年建成广东省一流专业,在粤港澳大湾区具有较强的影响力。

二、培养目标

本专业为顺应社会可持续发展与智能网联时代的变革趋势,面向自动驾驶、智能汽车、智慧交通等产业的发展需要,实施多学科交叉融合和产教融合的人才培养模式,培养掌握车辆相关学科宽广基础知识与工程技能、具有良好协作和沟通能力、具有服务社会与环境可持续发展的责任意识、具有终身学习能力与国际化视野的符合产业需求的高层次专门人才。

三、培养规格

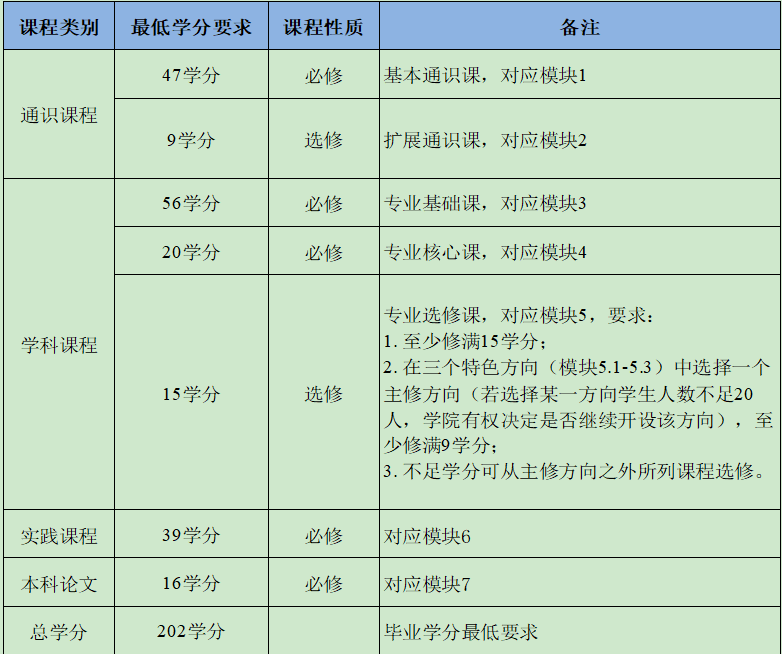

本专业的教育层次为本科,学制4年,总学分202学分。培养方案突出当代科学交叉融合产生的跨学科规律,促进基础科学与技术科学的深度融合,培养顺应汽车领域的发展趋势、跨产业链、软硬兼备、具备较强的职业迁移和创新能力的专门人才。设置新能源汽车技术、智能网联汽车技术、汽车安全技术等三个特色培养方向,着重培养学生的创新思维与工程应用能力,使其成为能够从事新能源汽车开发与维保、智能网联汽车与维保、汽车安全产品开发与维保等领域的高层次专门人才。毕业生应达到以下培养要求:

(一)知识结构

1)具备理解工程科技与社会环境之间基本关系的宽广基础知识与沟通交流方法;

2)具备分析车辆相关问题的专门知识;

3)具备设计或开发与车辆相关的解决方案的基本方法与技能;

4)具备开展深入研究与终身学习所需的自然与人文知识。

(二)能力素质

1)具备为社会服务的思想道德素质、身心素质和协作意识。

2)掌握与车辆相关的现代工具与软件的使用方法;

3)熟悉车辆领域的技术标准、职业规范;

4)具备适应汽车驱动电动化、驾驶自动化、交通网联化、产业多样化、服务终身化的变革趋势的技术专长、职业素质、沟通能力、项目管理经验;

5)运用工程方法改善车辆、社会与环境,实现社会与环境可持续发展。

四、课程体系

五、师资队伍

截止2021年12月,本专业拥有教职工26人,具有正高级专业技术职务人员4人(占比 15.38%),具有副高级专业技术职务人员10人(占比38.46%);45岁以下中青年教师20人(占比76.92%);具有博士学历人员15人(占比57.69%),有海外留学经历人员6人(占比23.08%),有企业工作经历人员9人(占比34.61%),实验实践系列教师11人(占比42.31%)。本专业拥有德国籍特聘教授1名、学术带头人1人、广东省高尖端人才1人、深圳孔雀计划C类学者1人、深圳C类高层次人才1人,荣获深圳技术大学教学讲课比赛一等奖1人次、二等奖2人次、三等奖1人次。

六、教学条件

高质量的硬件环境和优质的教学资源是创新型人才培养的有力保障。专业整合优势资源优先保障教学经费投入,扩大社会资源对人才培养的贡献,提高现有资源的使用效率,为学生营造良好的学习生活环境。规划专业布局,大力加强专业内涵建设,实施品牌专业计划,持续修订人才培养方案,完善课程体系,开展精品课程建设,为学生打造优质的学习发展平台。

坚持教学投入优先、教学建设先行的原则,建立保障教学经费投入的长效机制。专业采取“基本+专项”的预算经费模式,保障实践教学运行教学经费投入。从教学运行、德育教育、教学设施及设备、实验室建设、德国模式教学专项、学科带头人专项、德国访学专项、大学生赛车比赛专项等多方面投入经费,优先保证实践教学教育工作,年均投入教学建设经费超过1000万元,每年生均经费3.0156万元。年均投入实验与实践教学建设经费占专业建设总经费比例超过50%,年均超过500余万元,重点在新能源汽车、智能汽车和汽车安全领域已建成教学与科研实验室面积超过3000平方米。此外,近4年本专业图书文献资料购置生均图书总量3.01万册。

专业拥有“赛车工作室创新实践基地”和学校金工实习中心两个校内实践基地、车辆工程专业教学科研实验室3000平方米。基于这些条件构建了面向创新人才培养的“梯级”实践创新能力培养体系。学院以培养“实践创新能力强、国际视野突出的机械与车辆领域创新人才及技术匠人”为目标,为学生搭建各类科技创新活动基地与平台,通过引入“实践教学历程全程覆盖”、“学科基础与专业实践多层联动”及“实践育人依托课内课外、校内校外及境内境外跨域协同”理念,构建机械、计算机、车辆学科交叉专业群实践育人体系,推动本科生实践与创新能力、专业知识水平的共同发展,并形成以“自主学习、自主实践”为导向的全过程创新实践育人机制,进而实现部分学生的个性化培养。本专业有固定的和新增的校外实习实训基地,每年年初提交实习计划与预算,经批准后予以严格执行。实习严格按照实习大纲要求开展,强化实习过程管理,学生通过观察、实践、分析,按照要求提交实习报告,以培养其工程实践、企业认知、项目管理等能力,并较为熟练 的掌握相关产品的加工工艺过程。大三下整学期的企业实习,让学生充分知悉汽车行业的现状和发展趋势,针对专业认识实习也组织了赴苏州、佛山等外地实践环节,将生产实习与前沿技术训练相结合,起到了良好的实践育人效果。